導語

海運是全球貿易的命脈,承載著80%以上的國際貿易量。作為全球海運貿易第一大國,中國以占全球30%的海運量和2023年躍居全球最大船東國的成績,書寫著從"海運大國"到"海運強國"的轉型篇章。在這背后,中國造船業三大指標(造船完工量、新接訂單量、手持訂單量)連續15年領跑全球的硬核實力,正與環保效率驅動的技術革命形成共振。而在這場變革中,船舶涂料作為船舶工業的"護甲",其產業升級的突圍戰,折射出中國高端制造業轉型的深層命題。

全球海運變局中的中國坐標

中國海運力量的崛起,本質上是一場系統性能力的突破。從2008年全球船隊規模占比不足5%,到如今超越傳統海運強國希臘,中國船東控制的船隊規模已達2.68億總噸。這背后是造船工業的全鏈條突破——從LNG運輸船到24000TEU超大型集裝箱船,中國制造的船舶類型不斷向高端攀升。而全球航運業綠色轉型的加速,更催生了甲醇燃料船、氫能船舶等新賽道,為中國船舶工業的換道超車提供了歷史機遇。

在環保法規倒逼下,船舶涂料正經歷革命性變革。國際海事組織(IMO)的船舶能效指數(EEXI)和碳強度指標(CII)新規,使得每降低1%的船體摩擦阻力都意味著數百萬美元的燃油成本節省。這直接驅動了以低表面能防污涂料、石墨烯改性涂料為代表的第四代船舶涂料技術迭代。但在這個千億級市場中,外資品牌仍牢牢把控著85%以上的市場份額,尤其是在高附加值的遠洋船舶涂料領域,形成了技術、標準、認證的全方位壁壘。

船舶涂料產業的突圍瓶頸

技術鴻溝的跨越需要直面三重挑戰:首先是基礎研究的長期投入缺口。防污涂料的生物毒性機理研究、樹脂材料的耐候性突破等核心技術,往往需要十年以上的持續研發。其次是認證體系的國際話語權缺失,挪威船級社(DNV)、英國勞氏船級社(LR)等機構的認證標準,構成了事實上的技術貿易壁壘。再者是應用場景的突破困境,國內涂料企業在超大型油輪、極地船舶等高端場景的應用案例不足,難以建立品牌信任度。

這種困境折射出產業鏈協同創新的短板。船舶涂料作為涉及材料科學、海洋生物學、流體力學等多學科交叉的領域,需要船企、涂料廠商、科研機構的深度協作。但當前產學研鏈條中,仍存在技術標準不統一、驗證平臺缺失等問題。某國內龍頭企業開發的有機硅防污涂料,雖實驗室性能達到國際先進水平,卻因缺乏實船驗證數據,難以進入主流船東采購清單。

高質量發展破局路徑

破局的關鍵在于構建自主創新生態。技術突破需要緊扣航運業變革趨勢:在綠色轉型方面,針對甲醇、氨燃料船舶開發耐化性涂料,研發可抵御生物燃料腐蝕的艙室涂料;在智能化方向,開發具有應力傳感功能的智能涂層,實現船體結構健康的實時監測;在極端環境應用上,突破-50℃極寒條件下涂層附著力技術,搶占北極航線裝備市場先機。

國際認證體系的突破需要雙管齊下。一方面加快獲取DNV、ABS等九大船級社認證,建立覆蓋全船型的認證體系;另一方面推動中國船級社(CCS)標準國際化,在智能船舶、新能源船舶等新興領域率先建立中國標準。某民營涂料企業通過參與IMO環保法規修訂工作,成功將自主研發的生物降解型防污劑納入國際標準白名單,這種"規則參與"策略值得推廣。

站在海運業百年變局的歷史節點,中國船舶涂料產業的突圍,本質上是高端制造業轉型升級的微觀縮影。當環保法規與碳中和目標重塑全球航運格局,當人工智能與新材料技術顛覆傳統產業形態,唯有將技術創新深度嵌入全球價值鏈重構進程,才能實現從規模優勢向質量優勢的躍遷。這場突圍戰不僅關乎市場份額的爭奪,更是中國能否在全球高端制造領域建立規則話語權的關鍵戰役。在波濤洶涌的全球競爭中,中國船舶涂料產業正以創新為帆,駛向深藍。

標簽:工業涂料,今日頭條,行業資訊,涂業商道,船舶涂料 彩涂板突破千億,粉末涂裝迎來新機遇

彩涂板突破千億,粉末涂裝迎來新機遇

中東地緣沖突推高國際油價!雙酚A、ECH、環氧樹脂借勢擺脫跌勢

中東地緣沖突推高國際油價!雙酚A、ECH、環氧樹脂借勢擺脫跌勢

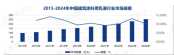

中國建筑涂料用乳液行業:市場擴容與格局重塑下的機遇與挑戰!

中國建筑涂料用乳液行業:市場擴容與格局重塑下的機遇與挑戰!

涂料行業突圍之道:從同質化困局到特色品牌突圍!

涂料行業突圍之道:從同質化困局到特色品牌突圍!

涂料行業如何在多元機遇下取得突破?

涂料行業如何在多元機遇下取得突破?

涂料行業"四化"發展:轉型與突圍的必由之路!

涂料行業"四化"發展:轉型與突圍的必由之路!

2025上半年防水涂料市場:“強者愈強”格局鮮明!

2025上半年防水涂料市場:“強者愈強”格局鮮明!

步入高速發展|中國無機礦物涂料市場規模達 43.8 億元!

步入高速發展|中國無機礦物涂料市場規模達 43.8 億元!

云聽《煥然新生》第一期 | 三棵樹小森板與您共筑美好家居

云聽《煥然新生》第一期 | 三棵樹小森板與您共筑美好家居

“樹”說新語,溫暖傳遞 | 三棵樹小林線下公益首展,讓愛“益”起出發!

“樹”說新語,溫暖傳遞 | 三棵樹小林線下公益首展,讓愛“益”起出發!

文化傳承紫荊綻放 三棵樹亮相香港文博會

文化傳承紫荊綻放 三棵樹亮相香港文博會

再樹全球綠色建筑新標桿 三棵樹斬獲“LEED ID+C鉑金級”認證

再樹全球綠色建筑新標桿 三棵樹斬獲“LEED ID+C鉑金級”認證

從戈1到戈6,三棵樹為何執著于戈壁挑戰?

從戈1到戈6,三棵樹為何執著于戈壁挑戰?

涂料行業洗牌:陣痛中的產業新生!

涂料行業洗牌:陣痛中的產業新生!