【導讀】涂層作為一種有效的防護手段,廣泛應用于航空航天、汽車、船舶、能源等領域,其作用包括防腐、耐磨、隔熱、絕緣等。然而,在復雜的服役環境中,涂層容易受到機械磨損、化學腐蝕、熱循環等因素的作用而發生損傷,從而降低其防護性能。因此,了解涂層損傷的類型與機制,發展有效的涂層損傷檢測與評價技術對于保障涂層的可靠性和安全性至關重要。

1 多功能復合涂層

多功能復合涂層是一種集成了多種不同功能特性的涂層體系。相較于傳統單一功能涂層,多功能涂層將多種特定性能的涂層有機地結合在一起,形成完整作用體系,從而實現多種功能的協同作用。

這個復合體系中,包含如防污涂層、防菌涂層、殺菌涂層、隱身涂層、耐熱涂層和柔韌性涂層等各類功能涂層。

防污涂層能夠有效阻止污垢、雜質在表面的附著和積聚;防菌涂層可以抑制細菌的滋生和繁衍;殺菌涂層則具有直接殺滅細菌和微生物的能力;隱身涂層通過對電磁波的特殊作用,降低物體被探測和識別的概率;耐熱涂層在高溫環境下保持穩定的性能,防止涂層的損壞和失效;柔韌性涂層賦予涂層在彎曲、拉伸等情況下不易破裂和脫落的特性。

這些不同功能的涂層相互融合,形成了一個綜合性能優越的整體。然而,多功能復合涂層在實際應用中同樣會面臨各種損傷情況,因此需要其進行特定的損傷檢測,以確保其各項功能的持續有效發揮。

根據其組成,可以將多功能復合涂層分為有機/無機復合涂層、納米復合涂層、功能性復合涂層等。

有機/無機復合涂層主要是由無機顆粒物和有機聚合物混合制備而成,具有高抗腐蝕性能和良好的力學性能。納米復合涂層主要是通過將納米顆粒物與聚合物混合,形成納米級別的涂層,具有優異的物理、化學和力學性能。功能性復合涂層則是針對不同的使用需求,針對特定的功能進行組合,如防污、防水防靜電、自修復等。

目前國內外的多功能復合涂層研究多聚焦于應用最廣的金屬設備用涂層,下面將對多功能復合金屬涂層損傷的類型與檢測技術展開介紹。

2 金屬涂層損傷類型與機理

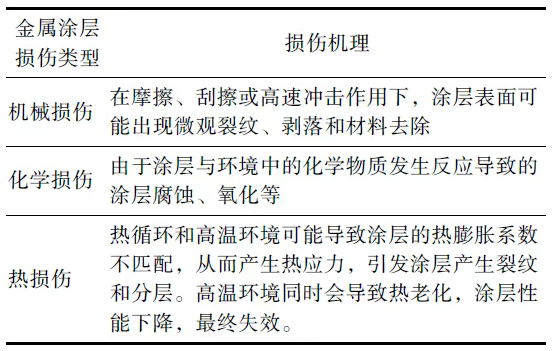

涂層損傷的主要類型與機理如下表所示:

01 機械損傷

機械損傷主要包括劃痕、磨損和沖擊等。在摩擦、刮擦或高速沖擊作用下,涂層表面可能出現微觀裂紋、剝落和材料去除等現象。

圖1 4種常見的涂層損傷類型:起泡、開裂、脫落、生銹

劃痕通常是由于尖銳物體在涂層表面劃過而產生的線性損傷。當尖銳物體與涂層表面接觸時,會產生局部的高壓和剪切力。如果涂層的硬度和韌性不足以抵抗這種壓力和剪切力,涂層材料就會發生塑性變形、斷裂甚至剝落,從而形成劃痕。較硬和尖銳的物體更容易造成深而寬的劃痕。

硬度高但韌性差的涂層容易出現脆性斷裂,而韌性好但硬度低的涂層則容易發生塑性變形。同時,較大的加載力和特定的加載方向會增加劃痕的嚴重程度。

磨損是指涂層表層材料在相對運動過程中,受到摩擦所產生的材料逐漸損失。由于磨擦的不斷進行,涂層表層的材質也會出現黏著損耗、磨粒損耗、疲勞磨損等不同的損耗機理。

黏著損壞是指材料在兩個接觸表面的高電壓下出現的相互黏著,隨后材料在相對運動時,黏著點被撕裂,使得材料由一個表面遷移到另一表面。

磨粒損壞則是硬的粒子在涂層表面的刮擦和磨削,從而造成了涂層材料的去除。

疲勞磨損由于循環載荷作用下,涂層表面產生疲勞裂紋,裂紋擴展并導致材料剝落。材料受沖擊過程中,如果應力波的強度超過涂層的承受能力,涂層就會發生開裂、分層甚至破碎。

02 化學損傷

化學損傷通常是由于涂層與環境中的化學物質發生反應導致的。例如,腐蝕介質的侵蝕會引起涂層的腐蝕,是造成涂層起泡和脫落的原因之一。

腐蝕是涂層與環境中的腐蝕性介質發生化學反應而導致的損傷。常見的腐蝕類型包括電化學腐蝕、化學腐蝕和微生物腐蝕。

電化學腐蝕指的是在電解質溶液中,涂層和基體形成原電池,發生電化學反應,導致涂層的陽極溶解和陰極反應。化學腐蝕是涂層直接與腐蝕性氣體或液體發生化學反應,形成腐蝕產物。微生物腐蝕是因為微生物在涂層表面附著和生長,其代謝產物會加速腐蝕過程成為微生物腐蝕。

環境介質的性質、涂層的孔隙率和滲透性、涂層的化學穩定性是影響涂層發生化學腐蝕的重要因素。同樣,在高溫或有氧環境中,涂層中的金屬元素容易與氧氣發生氧化反應,形成氧化物的氧化過程也屬于涂層的化學損傷。氧化物的體積通常比原始金屬大,會導致涂層內部產生應力,從而引發裂紋和剝落。

03 熱損傷

熱循環和高溫環境可能導致涂層的熱膨脹系數不匹配,從而產生熱應力,引發金屬涂層的裂紋和分層。

熱循環是指涂層在反復的加熱和冷卻過程中受到的損傷。由于涂層和基體的熱膨脹系數不同,在溫度變化時會產生熱應力。當熱應力超過涂層的屈服強度時,涂層會發生塑性變形、裂紋萌生和擴展。

高溫環境下,涂層表面與氧氣發生氧化反應,隨著氧化的持續進行,氧化物層不斷增厚,同時內部應力也不斷增加。當氧化物層的應力超過其結合強度時,涂層剝落并露出新的涂層表面,進一步加速氧化過程。

除熱應力損傷外,熱損失還包括高溫環境造成的涂層熱老化。在高溫環境下,涂層中的分子運動加劇,導致化學反應速率加快。這些反應可能包括氧化、分解等,使得涂層中的化學鍵斷裂,材料結構發生變化。

涂層熱老化主要涉及高溫加速化學反應、熱應力與變形、氧化與降解、交聯與固化以及水分與濕氣的影響,多種因素共同作用導致涂層老化,性能減退,最終失效。

3 涂層損傷的檢測方法

目前,常用的涂層檢測技術可分為有損檢測技術和無損檢測技術。

有損檢測技術包括附著力測試、掃描電鏡觀察法和金相法等。有損檢測方法都會破壞待測試件本身,且掃描電鏡觀察法和金相法成本較高,較難實現。

傳統涂層損傷檢測手段大多對涂層所在的材料或器件造成損傷與破壞,導致檢測后涂層無法正常使用,因此無損檢測技術倍受重視。

無損檢測技術可以在避免測試件受損的情況下完成檢測,有效降低了檢測后樣品無法繼續使用的經濟成本。常規無損檢測方法主要有超聲法、渦流法、X射線法和紅外熱成像法等,目前,多種新興無損檢測技術在醫療、軍事、航空等領域的高精度檢查中發揮著重要的作用。

同時,各類無損檢測技術由于檢測原理、檢測步驟的不同,其各自適用狀況也有所不同,因此涂層損傷檢測技術的選定需要結合待測件材料、性能、應用環境等因素綜合判斷。

01 有損檢測技術

1、附著力測試

常用附著力測試包括劃格法和拉開法。劃格法通過在涂層表面劃格,然后觀察涂層的剝落情況來評估附著力;拉開法是用膠黏劑將試柱與涂層黏結,然后測定拉開時的力來確定附著力。

2、掃描電鏡觀察法

在涂層損傷檢測中,掃描電鏡通過發射聚焦的高能電子束掃描樣品表面,激發產生各種物理信號,如二次電子、背散射電子等。這些信號被探測器收集并轉化為圖像,從而呈現出涂層表面和內部的微觀結構和形態。

使用掃描電鏡觀察涂層損傷時,首先需要對樣品進行精心的制備,包括切割、鑲嵌、研磨、拋光以及鍍導電膜等步驟,以確保樣品能夠在電鏡中清晰成像,并防止電荷積累對成像質量的影響。

通過掃描電鏡可以直觀地觀察到涂層中的各種損傷情況,如裂紋的萌生和擴展、涂層的剝落、孔隙和夾雜的分布等,并且能夠對損傷的特征進行詳細的定量分析,例如測量裂紋的長度、寬度和深度,評估剝落區域的面積等。

然而,掃描電鏡觀察法也存在一些局限性,除了上述提到的樣品制備復雜、檢測范圍有限、設備昂貴等問題外,對于一些動態的損傷過程難以實時捕捉。

盡管如此,掃描電鏡觀察法在涂層損傷檢測中仍然具有不可替代的作用,為深入研究涂層的失效機制和優化涂層性能提供了重要的微觀信息。

3、金相法

金相法主要是通過對樣品進行切割、鑲嵌、研磨、拋光和腐蝕等一系列處理后,用金相顯微鏡來觀察涂層及其與基體的界面微觀結構。

金相法能夠清晰地顯示涂層與基體的結合情況,包括是否存在分層、孔隙等缺陷。同時,可以觀察涂層的微觀組織,如晶粒大小、相分布等,有助于分析涂層的性能和損傷機制,操作相對較為簡便,成本相對較低。

然而,樣品制備過程較為繁瑣,且制備過程中的操作不當可能引入新的損傷;檢測結果受樣品制備質量和腐蝕劑選擇的影響較大;只能觀察到二維的微觀結構,對于一些復雜的三維損傷形態可能難以準確評估。

在實際應用中,金相法常與其他檢測方法相結合,以更全面、準確地評估涂層的損傷情況。

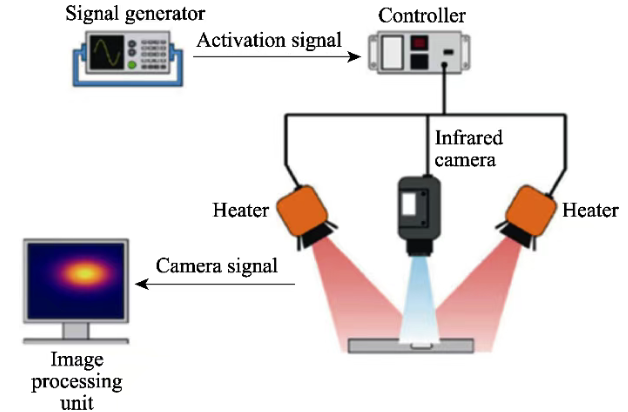

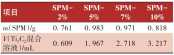

02 無損檢測技術

無損檢測技術是在不破壞或不干擾被檢查物體使用性能的情況下,通過物理、化學等的方式,利用最先進的工藝和設備儀器,對試件內或外表的構造、性能、形態等進行檢查和測量的技術方法。5種主要的無損檢測技術的優缺點對比如下表所示:

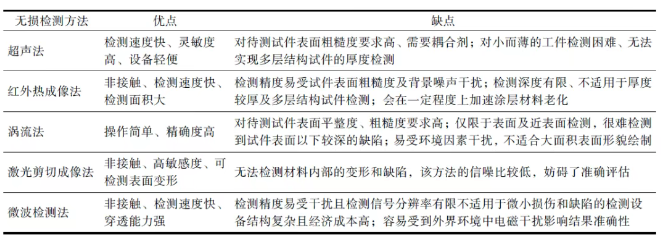

1、超聲波檢測

超聲波檢測(UT)的特點是利用超聲波的機械能來檢測復合材料中的缺陷,其原理如圖2所示。該技術使用的頻率范圍高于“人體發熱”(0.5~20 MHz)。這種短波長的信號可以穿過固體、液體和氣體,進而能夠探測涂層損傷的程度。

圖2 超聲波檢測的基本原理

超聲波檢測裝置向探頭發送電壓脈沖以產生超聲波脈沖,通過耦合劑傳播到被檢測材料中,當遇到缺陷時,超聲波會發生部分反射。反射通過相同的路徑返回,探頭接收到反射信號后,將其轉換為電信號,并顯示在屏幕上。通過分析反射脈沖的位置和振幅,可以確定檢測到的缺陷的位置和大小。

根據被檢測材料的厚度和結構,在檢測時應使用不同的頻率進行檢測。同時,實際應用中,材料結構不同會導致缺陷反射的聲波所產生的衰減效應不同,因此超聲波振幅也需要進行調整,以克服衰減效應。

李冰采用超聲波檢測技術,結合多元高斯聲束模型對海底管道外涂層缺陷進行研究,成功開發了一套遠程超聲波檢測系統,證實了超聲波檢測技術對涂層損傷的檢測效果。

2、紅外熱成像

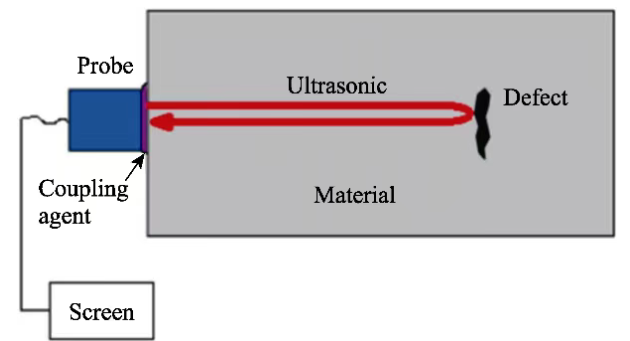

紅外熱成像(IRT)是一種瞬態無損檢測方法,通過確定涂層表面的溫度變化來檢測缺陷。紅外熱能在被檢測材料中傳播時會產生熱梯度,可根據發射率系數確定是否存在缺陷。

IRT可分為被動IRT和主動IRT。被動IRT是根據被測材料表面在自然條件下發出的熱輻射來監測被測材料的狀況;而主動IRT則是利用了外部來源在待測區域之間產生的溫差。

主動IRT的基本設置如圖3所示,在被測涂層上方放置兩個加熱器,紅外輻射會導致樣品表面溫度升高。隨后,隨著紅外熱開始在材料中傳播,表面溫度開始下降。樣品上方的紅外熱像儀會捕捉到溫度的變化。通過圖像處理裝置對這些變化進行處理,就能檢測到任何雜質或缺陷,因為它們會導致樣品內部的熱流發生變化。缺陷的形狀可以從缺陷區域和其周圍區域的溫度分布差異中推斷出來。例如,當涂層某區域發生損傷時,該區域內的溫度衰減速度將慢于未受同一缺陷影響的其他區域。

圖3 主動IRT的基本設置

根據外部熱源的類型,可通過多種方法實現主動IRT,如光學刺激熱成像、超聲波刺激熱成像和渦流刺激熱成像等。而振動熱成像儀是將焊接喇叭壓在被測材料樣品表面,從而引起材料內部振動,在缺陷區域產生摩擦熱,通過紅外攝像機捕捉到熱量,進而找到缺陷區域。

在大多數情況下,僅使用IRT無法對復合材料進行無損檢測。首先,一些IRT方法需要較長的處理時間,而且深度分辨率有限;其次,檢測過程所需的高加熱功率可能會導致表面受熱不均勻,容易對樣品造成部分損壞。

3、渦流檢測

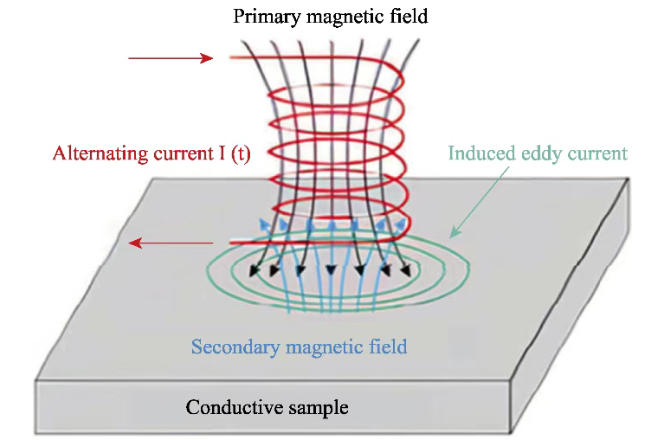

渦流檢測(ECT)是一種利用電磁感應理論檢測導電復合材料的方法,其原理如圖4所示。

圖4 渦流檢測原理示意圖

通過使用一個發射線圈在被測材料附近產生一個原磁場,根據法拉第定律可知,材料中會感應出渦流。同時,材料中也會產生二次磁場,與線圈產生的磁場相互作用,如圖5所示。

圖5 導電材料中的感應電流

使用上述布置進行材料檢測時,可以執行渦流熱成像技術,該技術依靠電磁誘導渦流產生熱量。熱擴散波將受到渦流的刺激,并與材料內部的缺陷相互作用。

另一方面,ECT也可以通過檢測復合材料中的二次磁場來進行,被檢測材料內部缺陷的存在會導致材料中的二次磁場渦流中斷,因此可以通過觀察二次磁場較弱的被測樣品部分來確定缺陷區域。檢測內部缺陷還可以通過跟蹤被檢測區域阻抗的變化來實現,因為它與渦流的強度有關。

ECT目前是一種廣泛應用的檢測方法,經常用于蒸汽發生器管、給水加熱器管、渦輪葉片和轉子等的結構的檢測。它還被廣泛用于檢測飛機工業中使用的CFRP和金屬基復合材料。

然而,這種無損檢測方法只能用于檢測表面和近表面導電型材料涂層缺陷,因此它無法檢測任何絕緣體或電介質包裹樣品。此外,在進行ECT之前還需要考慮許多條件,例如確定探針與材料之間的最佳距離以及用于檢測的脈沖頻率等。

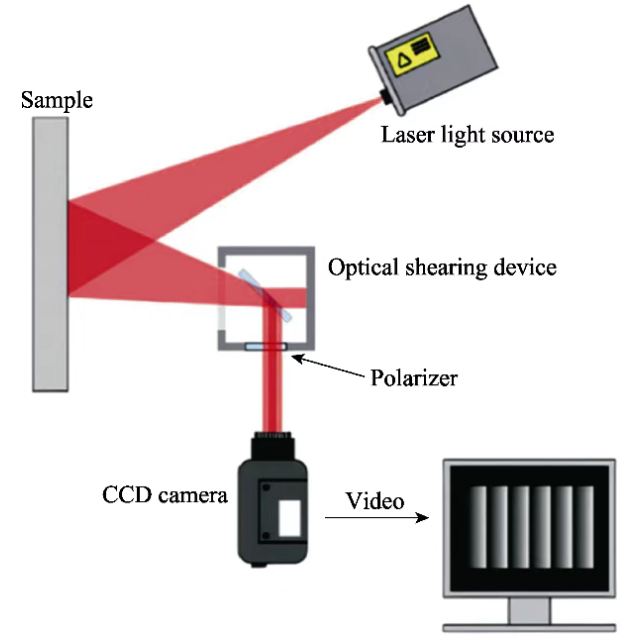

4、激光剪切成像

激光剪切成像(LS)利用相干和單色激光的特性來照射被測復合材料的表面。這些特性會使缺陷區域粗糙表面的反射光產生斑點圖案,并由相機捕捉。

LS測試裝置如圖6所示。干涉測量圖像的處理是通過使用兩束波長相同的激光來實現的,電荷耦合器件(CCD)視頻傳感器捕捉被檢測樣品的狀況。斑點圖案是根據材料固有的表面粗糙度產生的,施加外部負載會導致被檢測材料表面變形,從而使斑點圖案發生變化。采用真空等加載系統,通過對樣品施加表面真空應力,使其產生體“膨脹”效應,從而突出復合材料的缺陷。

圖6 激光剪切成像系統設置

LS方法有許多優點,但也存在一些局限性。首先,該方法無法檢測材料內部的變形和缺陷;其次,該方法的信噪比較低,妨礙了評估的準確性。

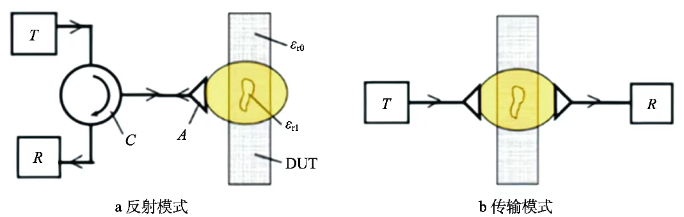

5、微波檢測

微波檢測法使用的頻率為300 MHz~300 GHz,一般高于渦流技術使用的頻段。這些頻率范圍內的電磁波可以穿透介電材料,并與其內部結構相互作用。此外,在使用這種非電離波時,額外安全措施的成本也會降低。

微波檢測可以在兩種模式下進行,即反射模式和傳輸模式。在反射模式下,微波信號穿過被檢測材料。材料的內部結構反射被收集起來,并根據幅度和/或相位行為進行處理。循環器用作雙工器,使同一探頭可用于發射和接收,如圖7a所示。另一方面,傳輸模式使用一個探頭從樣品的一側傳輸微波信號,另一個探頭從其背面接收信號,如圖7b所示。

圖7 反射模式和傳輸模式下的微波檢測示意

4 涂層損傷評價指標

01傳統評價指標

在涂層損傷評價方面,傳統指標主要包括有外觀評價、厚度評價、微觀結構分析、力學性能指標與防護性能指標。

外觀評價主要包括涂層的顏色變化、光澤度損失、剝落面積等。厚度評價是只通過測量涂層損傷前后的厚度變化,以評估損傷的程度。微觀結構分析則是通過掃描電子顯微鏡(SEM)、原子力顯微鏡(AFM)等手段觀察涂層的微觀結構變化,如裂紋擴展、孔隙形成等。力學性能指標如硬度、附著力、耐磨性等通過力學性能的變化反映涂層的損傷情況。防護性能指標例如腐蝕電流密度、極化電阻等電化學參數,用于反映并評價涂層損傷后的防腐性能。

研究發現,涂層厚度、基體材料性能等對涂層損傷后的性能具有重要影響。涂層對劃傷速度高的載荷具有更高的抵抗劃傷能力,當涂層厚度越高,其抗劃傷能力越強,而基體材料性能和基體厚度對涂層抗劃傷能力的影響相對較小。

02 涂層損傷理論模型評價

涂層損傷理論模型是用于描述和預測涂層在各種條件下損傷行為的數學或物理模型。通過斷裂力學模型、有限元分析模型、多物理場耦合模型等反映涂層損傷后性能指標進而對涂層破損程度做出評價。

涂層損傷理論模型可以更好地理解涂層的損傷機制、分析涂層損傷后各方面性能指標,為涂層材料的優化設計、性能評估和壽命預測等提供理論支持。

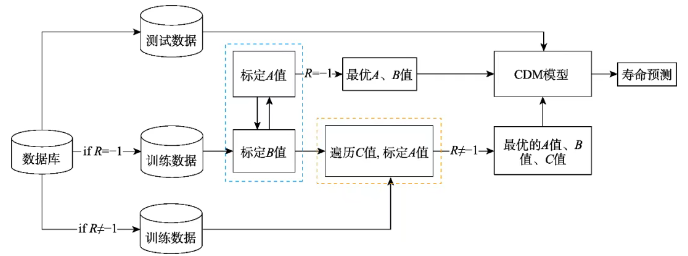

1、斷裂力學模型

斷裂力學模型是基于連續損傷等力學理論,分析涂層中的裂紋擴展規律和損傷演化過程,進而評價涂層破損程度的有效方式。

以連續損傷力學(CDM)的涂層損傷理論模型為例,將連續損傷力學引入到涂層抗劃傷能力的有限元分析中,流程如圖8所示。建立一個基于損傷力學的材料模型,然后通過有限元軟件提供的子接口,將該材料模型嵌入到求解器中。

圖8 CDM模型流程

有限元分析模型通過建立涂層的有限元模型,模擬涂層在不同載荷和環境條件下的應力分布和變形情況,預測涂層的損傷行為。該模型不僅可以捕捉涂層的應力分布,還能預測涂層在載荷作用下裂紋的產生和擴展趨勢。

2、多物理場耦合模型

多物理場耦合模型需要考慮機械、化學、熱等多物理場的相互作用,建立涂層損傷的綜合模型。不同的涂層損傷理論模型需要針對具體的涂層類型和應用場景進行構建和優化。

例如,對于熱障涂層,其破壞理論與評價技術是一個重要的研究領域。當涂層長時間處于極端環境下,如高溫、高速燃氣沖擊、旋轉離心力、疲勞、蠕變、腐蝕等條件時,相關模型需要考慮氧化反應、熱失配與生長應力、高溫等因素的相互影響以及涂層的微結構、幾何形狀等特性給力學性能表征和數值模擬帶來的挑戰。

以內河碼頭鋼構件防腐涂層沖蝕特性及損傷模型為例,研究人員通過物理模型試驗確定沖蝕試驗參數,模擬現場鋼構件涂層受含沙水流沖蝕的情況,重點研究不同沖角、沖蝕時間、含沙量等條件下與沖蝕量的關系。基于試驗結果和現有沖蝕理論,改進防腐涂層沖蝕損傷模型公式,以有效計量涂層的損傷量。

目前,理論模型則多側重模擬涂層受力和環境作用下的損傷演化。然而,大多涂層損傷檢測方法對微小早期損傷檢測有限,理論模型與實際情況尚有差距。未來還需改進技術,優化理論模型,以更精準評價涂層損傷。

5 總結與展望

近年來,金屬涂層損傷檢測與評價技術取得了顯著進展,無損檢測技術不斷創新和完善,檢測精度和效率不斷提高。同時,多學科交叉的研究方法使得對涂層損傷機制的理解更加深入,理論模型也更加準確和實用。X射線衍射、紅外熱成像、激光掃描等技術在涂層損傷檢測中得到了應用,這些技術各有優缺點,適用于不同的檢測場景和需求。

未來的研究方向主要包括:開發更加靈敏、高效、便攜的檢測設備和技術,如等離子體增強磁控濺射(PEMS)、改進后的PECDVD技術等,為制備高性能涂層提供了新途徑;進一步完善涂層損傷評價指標體系,提高評價的準確性和全面性;隨著人工智能、大數據等技術的不斷發展,涂層損傷檢測技術將向智能化方向發展。通過引入機器學習算法,實現檢測數據的自動分析和處理,提高檢測效率和準確性。深入研究涂層損傷的多物理場耦合機制,建立更加精確的理論模型;加強涂層損傷的在線監測和實時診斷技術的研究,實現涂層性能的智能化管理。

涂層損傷檢測與評價是保障涂層可靠性和安全性的重要手段。隨著科技的不斷進步,各種檢測技術和評價方法不斷涌現和發展。未來,需要進一步加強研究,綜合運用多種技術手段,實現對涂層損傷的準確檢測和全面評價,為涂層的設計、制造和使用提供有力的支持。

作者:趙亓新1,吳連鋒2,王波2,卞貴學3,齊建濤1,黃海亮3,寧亮2,王賢明2,王飛2

工作單位:1.中國石油大學(華東)新能源學院

2.海洋化工研究院有限公司 海洋涂層國家重點實驗室

3.海軍航空大學 青島校區

來源:裝備環境工程 轉自:裝備融合平臺

室溫自修復柔性導熱Ti3C2/聚氨酯復合材料的制備及性能研究

室溫自修復柔性導熱Ti3C2/聚氨酯復合材料的制備及性能研究

守護全家健康!三棵樹鮮呼吸煥新居系列重磅上市!

守護全家健康!三棵樹鮮呼吸煥新居系列重磅上市!

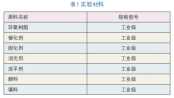

建筑涂料、工業涂料有害物質限量強制性國家標準升級

建筑涂料、工業涂料有害物質限量強制性國家標準升級

GB/T 5210-2006 / ISO 4624:2002《色漆和清漆 拉開法附著力試驗》標準簡介

GB/T 5210-2006 / ISO 4624:2002《色漆和清漆 拉開法附著力試驗》標準簡介

6月份粉末涂料主要原料運行及走勢分析

6月份粉末涂料主要原料運行及走勢分析

戶內低溫消光平面粉末的制備及影響因素的探討

戶內低溫消光平面粉末的制備及影響因素的探討

廝殺慘烈的仿石漆市場,正在迎來分水嶺?

廝殺慘烈的仿石漆市場,正在迎來分水嶺?

破解涂裝困局!我國汽車水性低溫一體化技術邁入先進行列!

破解涂裝困局!我國汽車水性低溫一體化技術邁入先進行列!

9.37億美元,3C涂料借技術創新與可持續轉型重塑電子制造競爭格局!

9.37億美元,3C涂料借技術創新與可持續轉型重塑電子制造競爭格局!

船舶“隱形鎧甲”的秘密:解碼船舶涂料的關鍵作用!

船舶“隱形鎧甲”的秘密:解碼船舶涂料的關鍵作用!

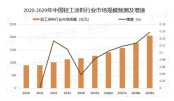

中國輕工涂料:不能忽視的千億“賽道”!

中國輕工涂料:不能忽視的千億“賽道”!

福建日報丨踐行“雙碳”戰略:三棵樹仿石漆引領建筑涂料綠色革命

福建日報丨踐行“雙碳”戰略:三棵樹仿石漆引領建筑涂料綠色革命

多功能復合金屬涂層損傷檢測與評價研究進展

多功能復合金屬涂層損傷檢測與評價研究進展

首個低碳生物基水性木器漆行業共識,為涂料行業帶來了什么?

首個低碳生物基水性木器漆行業共識,為涂料行業帶來了什么?