摘要:探討了在傳統的汽車車廂液體涂料線上,改造成粉末涂料生產線的工藝開發過程中,粉末涂層質量的控制要點。

通過進行粉末涂料與硅烷前處理、電泳、密封膠材料的工藝配套性驗證,與液體涂料的串漆驗證,重點針對粉末涂層與各層間的附著力、最終外觀光澤度、機械性能、耐鹽霧性、耐老化、與裝配螺栓擰緊附著力等質量問題進行驗證、分析調整和控制,優化至滿足車廂涂裝質量要求,為汽車車廂推廣應用粉末涂裝工藝提供了技術儲備。

引言

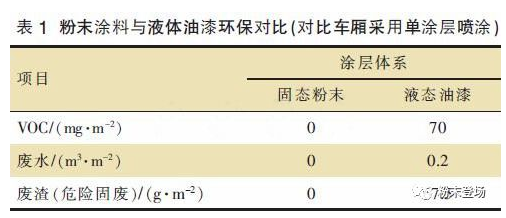

環境污染已成為世界性問題,中央環保部門及地方政府等陸續對汽車涂裝三廢排放制定了各種嚴格的限制標準,粉末涂料以其利用率高達95%、無廢水廢渣廢氣(三廢)排放等技術特點,具明顯的環保和節能優勢, 可極大地降低汽車車身及部件的涂裝成本涂料在線coatingol.com。為此開展了粉末涂料在汽車車廂上的應用研究。

本文主要探討在已建成投產的液體涂料生產線上進行噴粉改造的技術研究, 以及粉末涂料在開發過程及工藝調試過程的質量控制要點。

1、粉末涂裝工藝的應用優勢及局限性

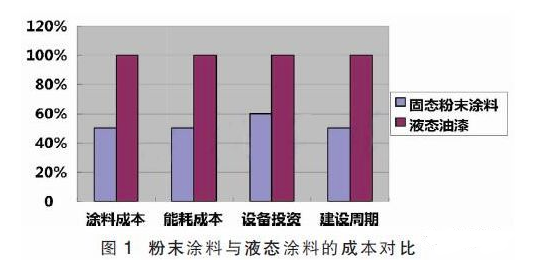

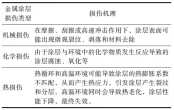

粉末涂料與傳統的液體涂料,其在施工性、三廢、投資,運行成本等方面的對比如下。

1.1 優勢

(1)環保:無溶劑,無廢水,廢氣,廢渣,減少火災危險,降低操作者的健康威脅;

(2)資源有效利用:粉末涂料可95%回收利用,具有更高的生產效率;

(3)項目周期短:減少車間建筑面積,無土建成本;

(4)性能:耐候性及防腐性能優異(耐刮磨,遮蓋能力強);

(5)制造成本:涂料消耗、綜合能耗及設備投資均大幅度削減。

1.2 劣勢

(1)換色時間較長,一般需要25min,易串色,雜色;

(2)金屬粉閃爍效果無法達到液體涂料外觀要求,粉末涂層機械性能與長期耐候性, 自然暴曬保色保光性能無法達到液體涂料標準;

(3)噴粉不適應高節拍生產線,噴涂設備運行速度過快易導致粉末飛濺,通常車身涂裝機械手速度可達2m/s;

(4)粉末涂料烘干溫度較高,現多為160~180℃,烘干能耗增加。

2、車廂漆改粉線工藝布置探討

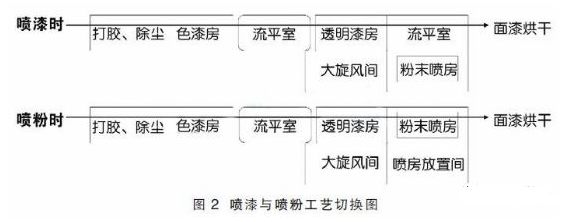

粉末涂料在國內尚無整車涂裝應用經驗,對于已批產的車廂液體涂裝線,涂裝工藝路線如下:前處理(脫脂、硅烷)→底面合一電泳→烘干→焊縫密封→液體色漆噴涂→清漆噴涂→流平→烘干(140-150℃×20 min)→強冷→檢查→下線。

其中對于素色如白色,藍色,可取消粉末清漆噴涂,直接替代液體色漆,方案設計為在流平室增加一套移動噴粉供粉系統。金屬色則仍采用液體色漆加液體清漆的工藝。

素色(白、藍)采用粉末涂裝工藝路線,詳細如下:前處理(脫脂、硅烷)→底面合一電泳→烘干→焊縫密封→流平(粉末噴涂)→烘干(170~180℃×20min)→強冷→檢查→下線。

如生產粉末,烘房溫度需提前設置升高至180℃,通常生產線采用粉末顏色集中排產的方式,避免頻繁切換烘房和清理及換色。

3、粉末涂料開發過程中的質量控制要點

車廂素色粉末涂裝時,針對與硅烷、電泳、密封膠的配套性進行驗證,主要模擬生產現場工藝,在實驗室制板進行車廂全套性能驗證。

3.1 粉末與硅烷、電泳、密封膠工藝配套性試驗

3.1.1 粉末涂料與涂裝前處理電泳配套性研討

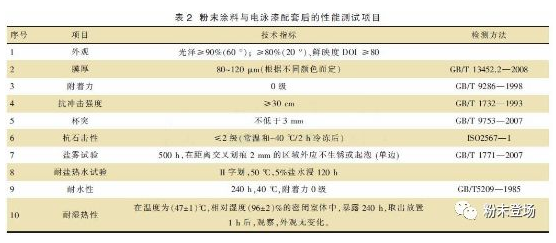

研究粉末涂料與車廂涂裝硅烷、底面合一陰極電泳材料及密封膠的配套性能,分別按照生產工藝制板與硅烷及底面合一電泳配套后進行相關性能測試,由于粉末面漆烘烤溫度為170~180 ℃,而電泳涂層烘烤溫度僅150~160 ℃,存在不配套的風險。見表2。

進行上述實驗驗證后, 配套性能均滿足商用車涂層外觀質量標準。

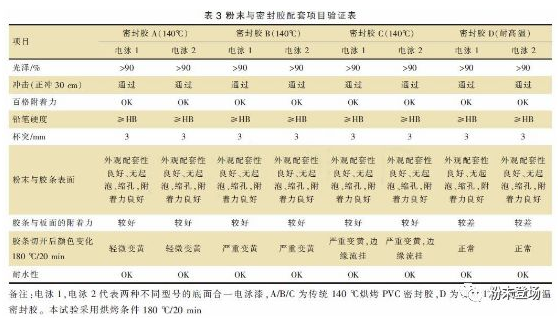

3.1.2 粉末涂料與密封膠的配套性驗證

因正常的PVC焊縫密封膠的烘干條件為140℃×20 min,而一般粉末涂料的烘干條件均為170~180℃×15 min以上,為驗證焊縫密封膠能否與粉末涂料實現濕碰濕以及在高溫下是否出現開裂、附著力下降等問題,進行了密封膠與粉末面漆的配套性驗證。粉末與4種密封膠的配套性比較結果見表3。

驗證結果:

(1)傳統PVC 焊縫密封膠與粉末配套會出現黃變、邊緣流掛、膠層不連續等異常現象,需采用與粉末配套的耐高溫密封膠;

(2)粉末檢測的各項性能達到江淮汽車涂層性能要求;

(3)在膠條與板面的附著力方面,密封膠D較差,用力能將其與電泳漆分離,但是其耐黃變性能很好。由于密封膠烘烤溫度比粉末低,約在140℃,所以均出現不同程度的黃變現象,但附著力良好,密封膠D配方選用耐烘烤材料,黃變現象有所緩解,但附著力較差。

密封膠選用耐高溫烘烤的PVC樹脂材料,同時對其配方進行反復優化,保證高溫烘烤后膠條的附著力。

3.2 粉末涂料外觀及涂膜性能驗證

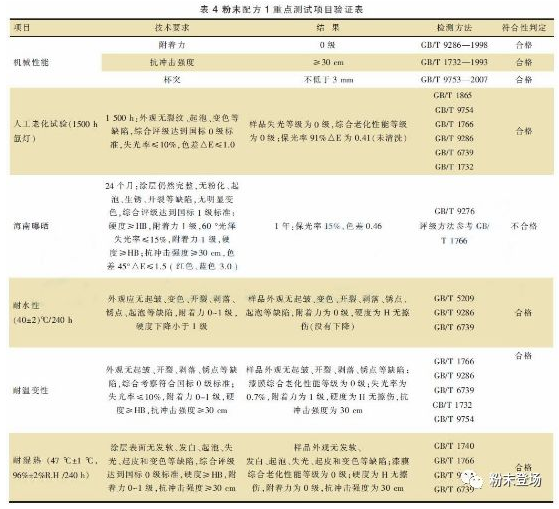

為研究粉末涂料的顏色、外觀、耐候性、耐化學性和耐環境老化等性能是否符合車廂涂裝的產品質量標準,也進行了相關性能驗證試驗。外觀及鹽霧性能與配套實驗相同,針對粉末面涂的重點性能,如機械性能,附著力,沖擊,杯突,老化(氙燈老化與自然暴曬老化)、耐水、耐溫變、耐濕熱等性能結果進行了詳細驗證,粉末采用配方1 的詳細實驗結果見表4。

其中性能實驗制板流程按本文3中的工藝流程制備試驗板,粉末涂料烘干條件:170℃/15 min。

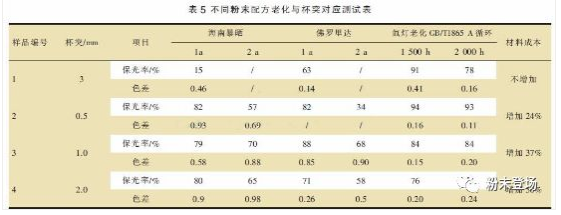

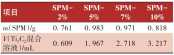

粉末配方1試驗結果表明:杯突不低于3mm的粉末涂料,其氙燈老化滿足1500h標準,但海南暴曬試驗1年即不合格,存在柔韌性與耐候性二者兼顧平衡的問題,為此,調整粉末涂料韌性和耐候性樹脂配方,對比試驗結果如表5所示。

通過調整不同的粉末涂料配方,最終確認采用杯突2.0mm,氙燈老化1500h,海南暴曬24個月的配方4作為車廂用粉末涂料。

4、粉末涂料車廂工藝驗證過程質量控制要點

在車廂上液體涂料噴漆線的流平室利用移動粉房進行噴粉,需重點對以下質量問題進行驗證。

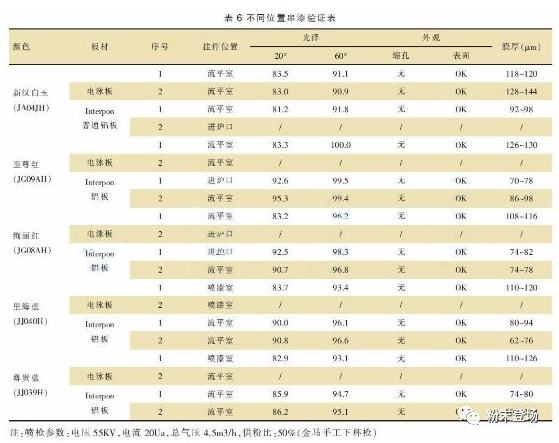

4.1 液體漆霧對粉末涂層干擾性的控制

實驗室噴涂粉末樣板,分別在噴漆室,流平室,烘房入口,驗證漆霧對噴粉外觀的影響。結果見表6。

經驗證:在控制好生產現場噴漆室,流平室送排風風向風速下,漆霧對噴粉外觀無影響。

4.2 粉末涂層與電泳層層間附著力的控制

粉末涂料因一次成膜厚度較液體涂料膜厚越大,分子間的內聚所引起的內應力也越大。當高分子涂層內應力能抵消附著力,使得只需較小的外力就能破壞粘合鍵時,粉末與電泳層間附著力將會變差,因此,生產現場的粉末涂層層間附著力是需要重點管控的質量要點。

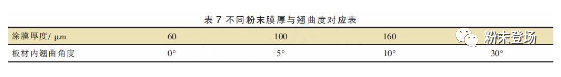

過高的膜厚,其內部收縮力、對下涂層的剝離效應也較高,對涂層間附著、電泳與基材的附著力都會有影響。通常,單層膜厚建議控制在160μm以下。不同膜厚下,涂膜收縮效應的對比測評結果見表7。

生產現場,出現層間附著不良主要體現在粉末從電泳層上剝離, 車廂裝配螺栓擰緊處粉末涂層脫落,如圖3。

層間附著力通過百格附著力及剝離附著力來測評。

(1)百格附著力測試:美工刀片2mm 間距劃至鋼板底材,并用3M 膠帶粘起,觀察漆膜脫落情況,參考GB/T 9286;

(2)層間剝離附著力:在樣板邊緣用美工刀片試探伸至電泳與粉末涂膜層間,刀和試板表面15~30°角,然后在刀背上施加一定的推力,均勻地推動美工刀,判斷能否將涂膜從電泳層上剝離。

如能輕松將涂膜從電泳層上連續完整地剝離下來,且電泳層和涂膜互不粘連,則結果判定為不合格;如果剝離時,電泳層仍留在基材上, 找不到電泳層和涂膜之間清晰的界限,涂膜不能連續剝離且和電泳層互相粘連,則結果判定為通過。

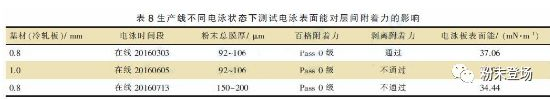

試驗1:電泳表面能對附著力影響驗證。結果見表8。

表面能:樣板的表面能使用Data Physics Instrument進行測試,實驗中使用水、二碘甲烷和乙二醇3種液體作為標準。為了測試具有代表性,每個測試樣品測試了3個位置,然后結果取平均值。

結論:在線電泳不同階段電泳表面能逐漸下降,微觀表面張力下降,涂層之間潤濕效果下降,層間附著力發生變化。

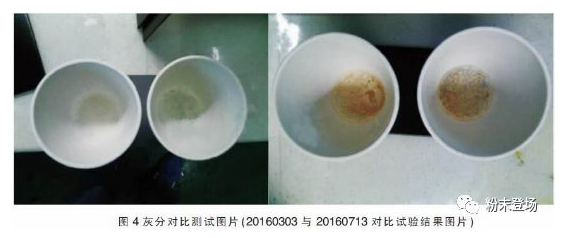

試驗2:驗證電泳漆中成分的變化

通過測量電泳漆的灰分:準確稱取約10g試驗電泳漆于已知質量的瓷坩堝中,放入120℃的烘箱中干燥1h,然后放入馬弗爐中,徐徐升溫至(800±50)℃加熱灰化1h,放入干燥器內冷卻至室溫,求瓷坩堝增加的質量(g)。實驗結果見圖4。

結論:電泳表面狀態發生變化,是導致層間附著不良的主因。電泳漆中混入雜質,紅褐色鐵銹類物質,進一步排查為車廂板材帶入槽中的鐵離子, 試驗驗證,電泳經打磨擦凈后,層間附著力OK。

建議措施:

(1)車廂上件前人工擦拭油污及鐵渣,并檢查;

(2)硅烷重新換槽,并更換過濾袋至50(由100更換至50);

(3)電泳漆建立并規范除油過濾袋等更換頻次,管理槽液的狀態;

(4)規范生產現場的擰緊工藝,人工輔助插入螺栓,擰緊時勿超時用力,兩聲后即停止,制定標準;

(5)熱軋板上粉末涂層膜厚建議適當降低,生產現場總膜厚控制在80~120μm最佳,盡量不超過200μm;

(6)生產線硅烷換槽及電泳除油后,重新安排生產,小件層間附著力測試合格后,再安排車廂板試生產、裝配、評審,以穩定生產線車廂粉末涂層附著力。

5、結語

針對在成熟液體涂料生產線上進行粉末噴涂改造項目,總結經驗如下:

(1)由原噴漆室改為噴粉室,噴粉室注意改造送排風,避免噴粉和噴漆產生互串;

(2)汽車工藝中要對粉末與前處理,電泳,涂膠各個涂層的配套性充分驗證,界面附著力,粉末噴涂的全系列涂膜性能均需要充分驗證,尤其是自然暴曬性能;

(3)生產現場質量控制要關注上道涂層電泳及前處理表面能的變化,保持硅烷及電泳槽燁工藝參數的穩定性,以及車廂本身表面的潔凈度。

通過以上試驗驗證,粉末涂裝工藝能夠滿足汽車車廂產品的涂裝質量要求,從投資和運行成本及環保發展趨勢而言,都是汽車車廂值得推廣的一種綠色涂裝工藝。

室溫自修復柔性導熱Ti3C2/聚氨酯復合材料的制備及性能研究

室溫自修復柔性導熱Ti3C2/聚氨酯復合材料的制備及性能研究

守護全家健康!三棵樹鮮呼吸煥新居系列重磅上市!

守護全家健康!三棵樹鮮呼吸煥新居系列重磅上市!

建筑涂料、工業涂料有害物質限量強制性國家標準升級

建筑涂料、工業涂料有害物質限量強制性國家標準升級

GB/T 5210-2006 / ISO 4624:2002《色漆和清漆 拉開法附著力試驗》標準簡介

GB/T 5210-2006 / ISO 4624:2002《色漆和清漆 拉開法附著力試驗》標準簡介

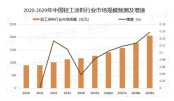

6月份粉末涂料主要原料運行及走勢分析

6月份粉末涂料主要原料運行及走勢分析

戶內低溫消光平面粉末的制備及影響因素的探討

戶內低溫消光平面粉末的制備及影響因素的探討

廝殺慘烈的仿石漆市場,正在迎來分水嶺?

廝殺慘烈的仿石漆市場,正在迎來分水嶺?

破解涂裝困局!我國汽車水性低溫一體化技術邁入先進行列!

破解涂裝困局!我國汽車水性低溫一體化技術邁入先進行列!

9.37億美元,3C涂料借技術創新與可持續轉型重塑電子制造競爭格局!

9.37億美元,3C涂料借技術創新與可持續轉型重塑電子制造競爭格局!

船舶“隱形鎧甲”的秘密:解碼船舶涂料的關鍵作用!

船舶“隱形鎧甲”的秘密:解碼船舶涂料的關鍵作用!

中國輕工涂料:不能忽視的千億“賽道”!

中國輕工涂料:不能忽視的千億“賽道”!

福建日報丨踐行“雙碳”戰略:三棵樹仿石漆引領建筑涂料綠色革命

福建日報丨踐行“雙碳”戰略:三棵樹仿石漆引領建筑涂料綠色革命

多功能復合金屬涂層損傷檢測與評價研究進展

多功能復合金屬涂層損傷檢測與評價研究進展

首個低碳生物基水性木器漆行業共識,為涂料行業帶來了什么?

首個低碳生物基水性木器漆行業共識,為涂料行業帶來了什么?