導語

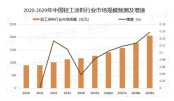

2025年,中國水性涂料市場規模預計將突破1500億元,市場份額有望躍升至50%以上。這場由環保政策驅動、技術創新賦能、消費需求升級共同推動的“綠色革命”,正在重塑全球涂料產業格局。從建筑外墻到汽車底漆,從工業設備到智能家居,水性涂料憑借其零VOC排放、低污染的特性,已成為涂料行業低碳轉型的核心方向涂料在線coatingol.com。在這片萬億級藍海中,本土企業如何把握機遇、突破技術瓶頸,將成為決定行業話語權的關鍵。

政策與需求雙輪驅動:市場滲透率加速攀升

中國水性涂料的爆發式增長,離不開政策與市場的雙重推動。

政策層面,從《“十四五”涂料行業發展規劃》到《新污染物治理行動方案》,國家通過限制溶劑型涂料使用、設立環保產品認證等方式,為水性涂料鋪就“綠色快車道”。以北京、上海為代表的城市已明確要求建筑領域全面推廣水性涂料,部分工業領域甚至將水性涂料納入招投標強制條件。

消費層面,隨著“雙碳”目標深入人心,消費者對環保產品的偏好顯著增強。在家具、家裝領域,水性木器涂料需求年增速超過20%,電商平臺數據顯示,帶有“零甲醛”“環保認證”標簽的水性涂料產品銷量持續領跑市場。

政策的剛性約束與消費的柔性需求形成合力,推動水性涂料市場占比從2020年的不足30%快速攀升至2023年的40%,并有望在2025年實現過半替代。

應用場景多點開花:建筑仍是主戰場,工業領域加速滲透

水性涂料的廣泛應用場景是其核心優勢。

1. 建筑涂料:占比60%的絕對主力

作為綠色建筑的重要材料,水性建筑涂料在新建住宅、舊城改造中的應用廣泛。三棵樹、嘉寶莉等本土品牌通過技術研發,推出了兼具耐候性與裝飾性的高端產品,成功搶占一二線城市市場。以嘉寶莉為例,其水性外墻涂料已應用于深圳、杭州等地的地標建筑,標志著國產水性涂料在高端市場的突破。

2. 工業涂料:技術壁壘下的差異化競爭 在汽車、船舶、鋼結構等工業領域,水性涂料雖僅占20%份額,但增長勢頭迅猛。外資品牌因技術先發優勢長期占據主導,但本土企業正通過產學研合作迎頭趕上。嘉寶莉自主研發的水性環氧防腐涂料,已成功進入中船重工、一汽集團供應鏈,打破了外資品牌在高端工業涂料領域的壟斷。 3. 新興領域:從家居到電子的跨界延伸 水性涂料在木器、包裝、電子等領域的應用逐漸興起。例如,華為、蘋果等科技企業對環保材料的要求,倒逼涂料企業開發出具備抗菌、導電等功能的水性涂料,進一步拓寬了市場邊界。 外資與本土博弈:技術創新成破局關鍵 當前,中國水性涂料市場呈現“外資主導建筑領域,本土深耕工業細分”的競爭格局。 外資品牌:憑借品牌溢價和技術儲備,在建筑涂料市場占據約60%份額。立邦、多樂士通過“環保營銷+渠道下沉”策略,快速占領三四線城市市場。 本土企業:以三棵樹、嘉寶莉為代表的龍頭企業,通過差異化競爭搶占工業涂料高地。例如,三棵樹聚焦家裝防水領域,推出一體化水性涂料解決方案;嘉寶莉則依托工業漆技術積累,在船舶、鋼結構領域建立護城河。 然而,市場競爭的勝負手在于技術創新: 性能升級:水性涂料的耐水性、耐磨性仍弱于溶劑型涂料,需通過分子結構優化、樹脂合成技術突破來解決。 成本控制:水性涂料原材料(如乳液、助劑)成本占比高達50%,本土企業需通過規模化生產、產業鏈整合降低邊際成本。 綠色智造:數字化噴涂技術、智能化生產線將成為提升生產效率的關鍵。 挑戰與機遇并存:破局路徑清晰可見 盡管市場前景廣闊,水性涂料仍面臨多重挑戰: 1. 技術瓶頸:工業領域對涂料耐溫、耐腐蝕性能要求嚴苛,部分核心技術仍依賴進口。 2. 成本壓力:中小型企業因技術投入不足,產品價格缺乏競爭力。 3. 市場認知:部分地區施工方對水性涂料施工工藝不熟悉,存在推廣阻力。 但機遇同樣顯著: 政策紅利:中央財政對綠色建材試點城市給予專項補貼,地方政府對水性涂料企業稅收優惠力度持續加大。 替代空間:溶劑型涂料在VOC治理壓力下面臨淘汰,水性涂料的替代空間預計每年超200萬噸。 技術融合:生物基樹脂、納米材料等新材料的引入,將為水性涂料賦予更多功能屬性(如自清潔、防火),打開高端市場增量。 未來展望:從“跟跑”到“領跑”的全球布局 到2025年,中國水性涂料市場將邁入成熟期,呈現三大趨勢: 1. 市場集中度提升:頭部企業通過并購整合,進一步鞏固市場份額,行業CR5(前五名市占率)或突破40%。 2. 功能性涂料爆發:抗菌、隔熱、光伏一體化等功能性水性涂料將成為新增長極,推動市場均價上漲。 3. 全球化布局加速:本土企業借助“一帶一路”倡議,將水性涂料技術輸出至東南亞、中東等基建需求旺盛地區。 結語 中國水性涂料的崛起,既是環保時代的必然選擇,也是民族品牌實現技術躍遷的縮影。從政策驅動到市場自覺,從替代品到主流產品,水性涂料的“中國故事”仍在續寫。未來,隨著“雙碳”目標的深入推進和全球供應鏈的綠色重構,中國水性涂料有望從“世界工廠”邁向“全球創新中心”,為全球涂料行業可持續發展貢獻中國智慧。

室溫自修復柔性導熱Ti3C2/聚氨酯復合材料的制備及性能研究

室溫自修復柔性導熱Ti3C2/聚氨酯復合材料的制備及性能研究

守護全家健康!三棵樹鮮呼吸煥新居系列重磅上市!

守護全家健康!三棵樹鮮呼吸煥新居系列重磅上市!

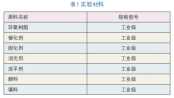

建筑涂料、工業涂料有害物質限量強制性國家標準升級

建筑涂料、工業涂料有害物質限量強制性國家標準升級

GB/T 5210-2006 / ISO 4624:2002《色漆和清漆 拉開法附著力試驗》標準簡介

GB/T 5210-2006 / ISO 4624:2002《色漆和清漆 拉開法附著力試驗》標準簡介

6月份粉末涂料主要原料運行及走勢分析

6月份粉末涂料主要原料運行及走勢分析

戶內低溫消光平面粉末的制備及影響因素的探討

戶內低溫消光平面粉末的制備及影響因素的探討

廝殺慘烈的仿石漆市場,正在迎來分水嶺?

廝殺慘烈的仿石漆市場,正在迎來分水嶺?

破解涂裝困局!我國汽車水性低溫一體化技術邁入先進行列!

破解涂裝困局!我國汽車水性低溫一體化技術邁入先進行列!

9.37億美元,3C涂料借技術創新與可持續轉型重塑電子制造競爭格局!

9.37億美元,3C涂料借技術創新與可持續轉型重塑電子制造競爭格局!

船舶“隱形鎧甲”的秘密:解碼船舶涂料的關鍵作用!

船舶“隱形鎧甲”的秘密:解碼船舶涂料的關鍵作用!

中國輕工涂料:不能忽視的千億“賽道”!

中國輕工涂料:不能忽視的千億“賽道”!

福建日報丨踐行“雙碳”戰略:三棵樹仿石漆引領建筑涂料綠色革命

福建日報丨踐行“雙碳”戰略:三棵樹仿石漆引領建筑涂料綠色革命

多功能復合金屬涂層損傷檢測與評價研究進展

多功能復合金屬涂層損傷檢測與評價研究進展

首個低碳生物基水性木器漆行業共識,為涂料行業帶來了什么?

首個低碳生物基水性木器漆行業共識,為涂料行業帶來了什么?