導語

2025年7月1日,注定是中國涂料行業發展史上的一個關鍵節點——根據國家市場監管總局最新發布的《強制性產品認證目錄(2025年版)》,水性內墻涂料正式被納入CCC認證(強制性產品認證)管理范疇。這意味著,從今天起,市場上所有宣稱“水性內墻涂料”的產品,必須通過CCC認證并標注認證標志后,方可出廠、銷售、進口或在其他經營活動中使用。

這一政策的落地,不僅是對“水性涂料=環保涂料”這一市場認知的一次官方蓋章,更標志著中國內墻涂料行業正式從“政策引導期”邁入“強制規范期”。作為行業媒體,我們試圖通過這場“3C認證盤點的深度觀察”,還原政策背后的行業邏輯,拆解其對產業鏈的深遠影響,并為消費者、企業與市場提供一份“行動指南”。

為什么是水性內墻涂料?3C認證的“環保邏輯”

要理解水性內墻涂料為何被納入CCC認證,需回溯CCC認證的核心定位——保障國家安全、防止欺詐行為、保護人體健康或安全、保護動植物生命或健康、保護環境。而水性內墻涂料的特殊性,恰恰與其中“保護人體健康”“保護環境”兩大目標高度契合。

過去十年,中國內墻涂料行業經歷了從“溶劑型”向“水性化”的劇烈轉型。早期溶劑型涂料因含大量VOC(揮發性有機物)、重金屬等有害物質,被廣泛詬病為“室內污染源”;而水性涂料以水為稀釋劑,理論上VOC含量更低、安全性更高,逐漸成為“綠色家裝”的代名詞。但市場的繁榮背后,隱藏著諸多亂象:部分企業打著“水性”旗號卻使用溶劑型配方,部分產品VOC含量超標卻虛假宣傳“零甲醛”,甚至出現“兒童漆”“抗甲醛漆”等功能性概念泛濫、缺乏統一標準的行業痛點。

在此背景下,CCC認證的介入堪稱“及時雨”。一方面,其強制性的“準入門檻”將徹底堵住“偽水性涂料”的生存空間;另一方面,通過統一的認證標準(如VOC限值、重金屬含量、耐擦洗性等核心指標),可推動行業從“概念競爭”轉向“性能競爭”,真正實現“優質優價”。正如中國涂料工業協會秘書長劉普軍所言:“3C認證不是‘限制’,而是‘保護’——保護合規企業的創新成果,保護消費者的健康權益,最終保護行業的可持續發展。”

認證落地前的行業生態:從“野蠻生長”到“合規焦慮”

在3C認證正式實施前,水性內墻涂料行業已呈現出“冰火兩重天”的生態:

頭部企業:技術領跑,但面臨“標準模糊”之困。以三棵樹、立邦、多樂士、嘉寶莉等為代表的頭部品牌,早在2015年前后就已布局水性涂料研發,部分企業甚至參與過國家標準(如GB/T 9755-2014《合成樹脂乳液外墻涂料》、GB 18582-2020《建筑用墻面涂料中有害物質限量》)的制定。但隨著市場擴容,行業內逐漸出現“標準執行尺度不一”的問題——例如,部分企業將VOC含量≤50g/L的產品標為“低VOC”,而另一部分企業則以“≤80g/L”為宣傳口徑,消費者難以辨別優劣。

中小企業:生存壓力加劇,轉型動力分化。據中國涂料工業協會統計,目前國內水性內墻涂料生產企業超2000家,其中年產能不足5000噸的中小企業占比近60%。這些企業中,一部分通過購買成熟配方快速切入市場,另一部分仍依賴溶劑型涂料的“老設備”改造,技術儲備薄弱。3C認證要求企業需具備穩定的生產條件、完善的質量管控體系(如原料檢驗、過程控制、成品檢測),這對中小企業而言意味著不小的成本投入——僅檢測設備(如氣相色譜儀測VOC、原子吸收光譜儀測重金屬)的采購與維護,就需投入數十萬至百萬元。

消費者:認知模糊,信任缺口待填補。盡管“水性涂料更環保”的理念已被廣泛接受,但消費者對“如何判斷水性涂料的好壞”仍存在認知盲區。某家居平臺2024年的調研顯示,68%的消費者表示“會優先選擇標注‘水性’的產品,但不清楚具體看哪些指標”;43%的消費者曾遭遇“宣傳與實際不符”的情況(如宣稱“零VOC”實則超標)。這種信息不對稱,導致市場陷入“劣幣驅逐良幣”的惡性循環——低價劣質產品憑借價格優勢搶占市場,而優質產品因成本高、溢價難,反而面臨市場份額被擠壓的風險。

3C認證的“硬核指標”:哪些企業能率先突圍?

根據國家認監委發布的《水性內墻涂料強制性產品認證實施規則》,認證的核心要求可歸納為“三關”:技術關、生產關、檢測關。

第一關:技術指標“硬約束”。認證要求產品必須符合GB 18582-2020《建筑用墻面涂料中有害物質限量》的強制要求,同時新增了對“低溫穩定性”“耐洗刷性”“甲醛凈化性能”(針對功能性涂料)等關鍵指標的考核。例如,VOC(揮發性有機物)含量需≤80g/L(優等品)或≤120g/L(合格品),而重金屬(鉛、鎘、鉻、汞)含量需嚴格低于限值;對于宣稱“兒童漆”的產品,還需額外滿足“可溶性重金屬含量≤0.01mg/kg”等更嚴苛的標準。

第二關:生產體系“全透明”。認證不僅考核最終產品,更要求企業建立覆蓋“原料采購-生產過程-出廠檢驗”的全流程質量控制體系。例如,企業需提供主要原材料(如乳液、助劑、顏填料)的供應商資質證明及檢測報告;生產車間需配備溫濕度控制、粉塵回收等設施;成品需經第三方檢測機構全項檢測合格后,方可進入流通環節。這意味著,依賴“代工模式”或“小作坊式生產”的企業將難以通過認證。

第三關:動態監管“零容忍”。與以往的“一認證終身有效”不同,3C認證采用“獲證后監督”模式——認證機構每年將對獲證企業進行至少一次監督檢查,重點核查生產條件、質量管控體系的一致性,并抽取樣品進行檢測;若發現企業存在“虛假認證”“超范圍生產”“偽造檢測報告”等行為,將撤銷其認證證書,并向社會公示。這種“動態淘汰機制”,將倒逼企業持續投入技術研發與質量管控。

行業洗牌:誰將被淘汰?誰將脫穎而出?

3C認證的實施,本質上是一場“質量門檻”的重新劃定。結合行業現狀,我們預判將呈現以下趨勢:

1. 中小企業加速分化,“小而美”或成新方向。對于技術儲備薄弱、資金有限的中小企業,若無法在短期內完成生產線改造與體系認證,可能面臨退出市場的風險;但部分專注于細分領域(如藝術涂料、功能涂料)的中小企業,若能依托差異化產品(如高耐擦洗的藝術漆、抗菌涂料)與靈活的研發機制,仍有機會通過認證并占據特定市場。

2. 頭部企業加速整合,“強者恒強”格局強化。三棵樹、立邦等頭部企業憑借成熟的研發體系(如三棵樹的“健康+”技術平臺、立邦的“凈味抗甲醛”技術)、完善的供應鏈(自有工廠+數字化生產)與品牌影響力,有望快速完成認證并擴大市場份額。更值得關注的是,頭部企業可能通過“認證+服務”的模式(如提供涂料施工指導、空氣質量檢測等增值服務),進一步鞏固消費者信任。

3. 消費者決策更理性,“看標+驗真”成常態。隨著3C認證的普及,消費者將逐漸形成“認準CCC標志”的購買習慣。同時,為避免“認證造假”(如偽造證書、套用編號),第三方檢測平臺(如國家涂料質量監督檢驗中心)與電商平臺(如京東、天貓)或將推出“認證信息查詢”功能,消費者只需掃描產品包裝上的二維碼,即可核實認證真偽及關鍵檢測數據。

未來展望:3C認證之外,行業還需哪些“配套動作”?

3C認證的落地,是水性內墻涂料行業規范化的重要一步,但絕非終點。要真正實現“從有標到優標、從合規到卓越”的跨越,仍需多方協同:

政策層面:加快完善細分領域標準(如兒童漆、抗菌涂料的專項認證要求),避免“一刀切”導致的標準滯后;探索“認證+補貼”機制,對通過高端認證(如“綠色產品認證”)的企業給予稅收優惠或市場推廣支持。

企業層面:加強研發投入,從“滿足標準”轉向“引領標準”——例如,開發低VOC、零甲醛、可降解的水性涂料,推動行業向“更健康、更環保”升級。

消費者層面:提升環保意識,主動關注產品認證信息與檢測報告,拒絕“概念炒作”;通過口碑傳播與社交平臺,倒逼企業重視產品質量。

結語

2025年7月1日,水性內墻涂料的3C認證時代正式開啟。這不是一場簡單的“市場準入游戲”,而是一次推動行業高質量發展的“質量革命”。對于企業而言,它是挑戰,更是機遇——唯有真正掌握核心技術、堅守質量底線的企業,才能在這場變革中立于不敗之地;對于消費者而言,它是福音——從此“水性涂料是否靠譜”,有了更權威的官方答案;對于中國涂料行業而言,它是里程碑——標志著我們從“規模擴張”走向“價值創造”,從“制造大國”邁向“智造強國”。未來已來,水性內墻涂料的3C認證之路,值得我們共同期待。

水性內墻涂料3C認證落地:一場重塑行業格局的“質量革命”來了!

水性內墻涂料3C認證落地:一場重塑行業格局的“質量革命”來了!

功能性涂層材料:三重驅動下的“黃金時代”!

功能性涂層材料:三重驅動下的“黃金時代”!

高超聲速時代的“火焰鎧甲”:戰術導彈外防熱涂層的技術突圍!

高超聲速時代的“火焰鎧甲”:戰術導彈外防熱涂層的技術突圍!

6.25億美元大單背后的產業密碼:中國船舶涂料如何從"防護鎧甲"躍升為"綠色引擎"!

6.25億美元大單背后的產業密碼:中國船舶涂料如何從"防護鎧甲"躍升為"綠色引擎"!

當環保涂料遇上新能源剛需:這項專利叩響新能源汽車防護新賽道!

當環保涂料遇上新能源剛需:這項專利叩響新能源汽車防護新賽道!

工業涂料新規落地!六大升級筑牢健康環保防線,行業高質量發展再添“硬約束”

工業涂料新規落地!六大升級筑牢健康環保防線,行業高質量發展再添“硬約束”

三棵樹助力西吉縣首例人工耳蝸植入,點亮聽障兒童有聲世界

三棵樹助力西吉縣首例人工耳蝸植入,點亮聽障兒童有聲世界

三棵樹把「品質舒適家」搬進現實

三棵樹把「品質舒適家」搬進現實

新華網 | 8小時“馬上住”新家?三棵樹的底氣來源于哪里?

新華網 | 8小時“馬上住”新家?三棵樹的底氣來源于哪里?

室溫自修復柔性導熱Ti3C2/聚氨酯復合材料的制備及性能研究

室溫自修復柔性導熱Ti3C2/聚氨酯復合材料的制備及性能研究

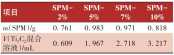

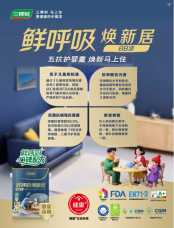

守護全家健康!三棵樹鮮呼吸煥新居系列重磅上市!

守護全家健康!三棵樹鮮呼吸煥新居系列重磅上市!

建筑涂料、工業涂料有害物質限量強制性國家標準升級

建筑涂料、工業涂料有害物質限量強制性國家標準升級

GB/T 5210-2006 / ISO 4624:2002《色漆和清漆 拉開法附著力試驗》標準簡介

GB/T 5210-2006 / ISO 4624:2002《色漆和清漆 拉開法附著力試驗》標準簡介

6月份粉末涂料主要原料運行及走勢分析

6月份粉末涂料主要原料運行及走勢分析